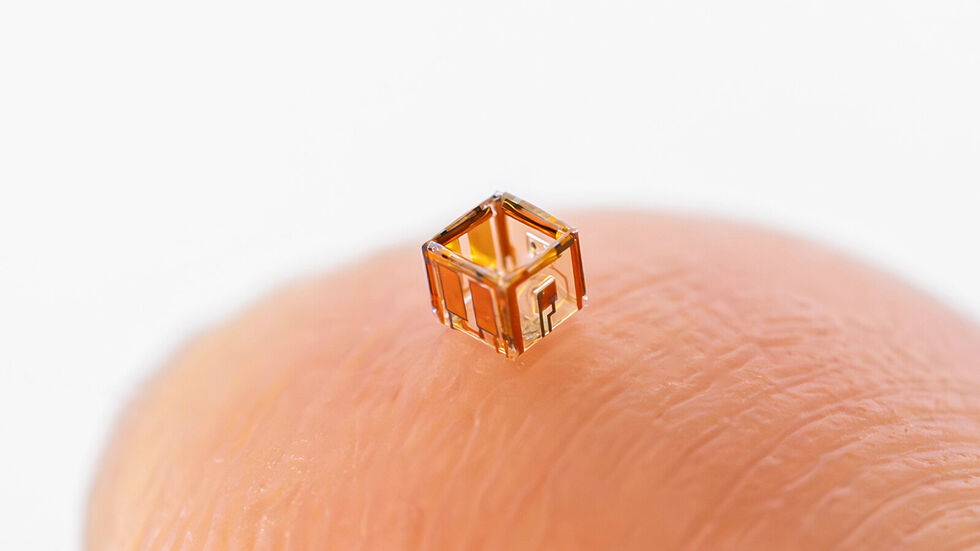

- Diese Smartlet-Mikroroboter, jeder nur einen Millimeter groß, sind mit integrierter Elektronik, Sensoren, Aktoren und Energiesystemen ausgestattet.

TU Chemnitz forscht an künstlichem Leben

Sie sind nur rund einen Millimeter groß, doch die Smartlets aus Chemnitz regen schon heute die Fantasie an. Die winzigen Roboterwürfel können im Wasser schwimmen, auf Licht reagieren und miteinander sprechen. Was bislang wie Science-Fiction klang, rückt damit ein Stück näher: eine Form künstlicher „Kolonien“, die sich organisieren wie Lebewesen.

Roboter bauen sich selbst zusammen

Gebaut werden die Smartlets am Forschungszentrum für „Materialien, Architekturen und Integration von Nanomembranen“ (MAIN) der TU Chemnitz. Das Prinzip: hauchdünne Materialien, die sich wie Origami selbst zu winzigen Würfeln falten. So entsteht Platz für Elektronik. Jeder Würfel trägt Sensoren, Aktoren, Solarzellen und einen Chip. Damit kann der Roboter nicht nur Signale empfangen, sondern auch senden – und ganz ohne externe Steuerung agieren.

„Zum ersten Mal demonstrieren wir eine in sich geschlossene Mikrorobotereinheit, die nicht nur auf Reize reagiert und sich fortbewegt, sondern auch mit anderen Mikrorobotern auf programmierbare und autonome Weise interagiert“, erklärt Prof. Dr. Oliver G. Schmidt, einer der verantwortlichen Autoren der Studie und wissenschaftlicher Direktor des Forschungszentrums MAIN.

Sprache aus Licht

Die Kommunikation läuft über Licht. Mikro-LEDs senden Signale, Fotodioden empfangen sie. Ein Smartlet leuchtet, der nächste reagiert. So entsteht ein Gespräch im Miniaturformat. Mit dieser Technik stimmen die Roboter Bewegungen ab und lösen Aktionen bei anderen aus.

Bewegung durch Blasen

Auch die Fortbewegung wirkt überraschend. Im Inneren erzeugen winzige Motoren Gasblasen. Diese füllen die Hohlräume, lassen den Roboter aufsteigen oder absinken. Im Wasser bewegen sich die Smartlets dadurch wie kleine Tänzer – aufeinander abgestimmt durch Lichtbefehle.

Anwendungen für morgen

Die Forscher der TU Chemnitz sehen viele Einsatzmöglichkeiten. Smartlets könnten Wasserqualität überwachen, in der Medizin minimalinvasive Diagnosen unterstützen oder schwer zugängliche biologische Räume erkunden. Weil sie kabellos und biokompatibel sind, bieten sich zahlreiche Szenarien an.

Digitale Organismen?

Langfristig stellen sich die Chemnitzer vor, dass die Smartlets wie eine Kolonie zusammenarbeiten. Ähnlich wie in der Natur könnte jedes Element eine eigene Aufgabe übernehmen: Wahrnehmung, Kommunikation oder Bewegung.

„Wir sind zwar noch weit davon entfernt, künstliches Leben zu schaffen“, dämpft Prof. McCaskill, einer der Entwickler, die Erwartungen, „aber wir beginnen zu erkennen, wie verteilte Intelligenz und modulare Hardware Systeme hervorbringen können, die die adaptiven, kommunikativen Verhaltensweisen lebender Kollektive widerspiegeln.“